十年春风化雨,“钢铁驼队”驰骋不息。2013年下半年,共建“一带一路”倡议提出,集团公司落实习近平总书记对“一带一路”建设和铁路工作的重要指示批示精神,按照国铁集团党组部署要求,大力开行中欧班列,阿拉山口站由传统的“尽头站”变为重要的“节点站”,成为连接中国与“一带一路”沿线国家的重要货运支撑。回望这一路的旅程,从“从无到有”到“从有到强”,从“开始走”到“走得好”,阿拉山口站铁路工作者作为历史的参与者,见证着中欧班列的品类之变、数量之变、效率之变,承载起更深更广更具速度的经贸往来。

叶尔兰:见证“新成员”频现

今年以来,阿拉山口铁路口岸平均每天要办理中欧班列接发车作业17列,负责和哈萨克斯坦沟通联系中欧班列运输的货运翻译员叶尔兰忙得不可开交。像往常一样,叶尔兰一走进办公室就拿出碳素笔,了解完当前进出境货物列车具体情况后,他马上投入到“译票”工作中。

所谓“译票”,就是将货物托运单据上的发货人、收货人、到站、品名等重要项目由俄文翻译成中文,记载在单据上,再录入95306系统里。这是国际联运进出口货物通关流程中的第一个环节,一张票据翻译的快慢及准确性,直接影响后续所有工作。“比如收货地址、收货人翻译错了,这列车就有可能发向别的地址,这就麻烦了。”刚刚过去的40分钟里,叶尔兰将42份运单翻译并核对完,“抄”起电话就给国外拨了过去。“哈方刚刚交过来的货票,里面有一个品名没有写清,我和他们核对了一下。”一通俄语“输出”后,叶尔兰解释到。近年来,中哈(与中亚、欧洲)经贸往来日益紧密,作为翻译,随时与哈方铁路工作人员互通联系,保障国际铁路通道高效畅通,是叶尔兰的职责所系。

相较于现在一口流利的俄语,很难想象,6年前刚刚入路时,叶尔兰还是一个很多语句听得懂却说不出的社会新人。虽然大学学习的俄语专业,但是许多涉及铁路联运的专业词汇,他是上班之后才第一次接触到。“比如‘铁精矿’和‘铅精矿’,还有‘红花籽’和‘葵花籽’,这些词都容易搞混。”叶尔兰翻开办公桌上的记事本,上面密密麻麻记录着许多俄语词汇。“中欧班列品类越来越多了,要想翻译的快和准,只有不断学习。”叶尔兰指了指窗台上放着的巨大“印章盒”,所有货运代理公司的名字、货物品类都刻成印章放在里面,粗略数一数,上百个有余。拿到哈方来的货票后,他需要一边翻译,一边找到对应的印章,将它盖在俄文上。“最开始只是一些矿产、木材等章子,现在有服装鞋帽、汽车整车、机械设备、食品等等,印章‘家族’越来越庞大了。”

如今,经阿拉山口出入境的货物品类达200余种,作为入境把关“第一人”,叶尔兰是中欧班列不断加入“新成员”的亲历者,他和窗前不断增多的印章见证着在跨越亚欧大陆的旅途上,中欧班列正在把中国制造与世界共享,也带回中欧开放合作的发展机遇。

李东:见证从“有去无回”到“满载而归”

相比于街道上的宁静,阿拉山口站调度指挥中心里嘈杂的人声、电话声、对讲机对面传来的信号声,更能体现出口岸的忙碌。要问起中欧班列开行数量与规模的变化,干了22年车站调度员的李东很有发言权。

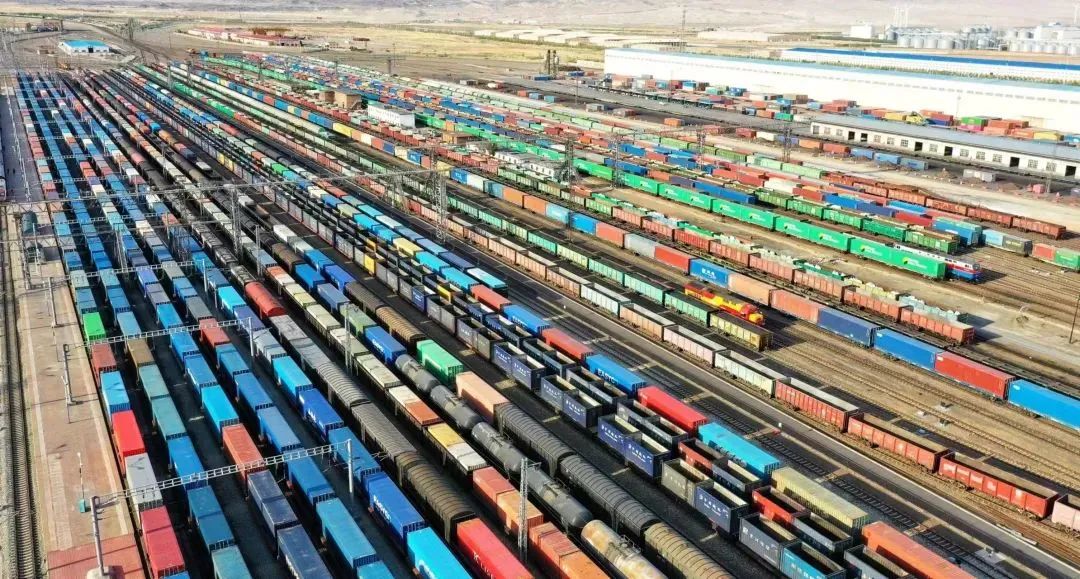

“我们刚来的时候,这里还是戈壁荒滩,车站只有7条股道,现在都有66条了。”编制完调车计划,李东拿起对讲机给现场的调车人员布置新任务,“2025次中欧班列预计17时发车,请尽快将50辆车取出!”

车流复杂、站场繁忙、班列开行,是阿拉山口站调度指挥的一大特点。优秀的调度员与象棋高手有异曲同工之处,需要“走一步看三步”步步为营,方能决胜千里。李东接班的第一件事,就是了解行车、调车以及换装作业的现场情况。“作为一名车站调度员,首要的任务就是确保中欧班列安全正点开行。”日益增加的工作量让李东养成了“充分预想”的习惯,编制每一批调车作业计划之前,他都要尽可能规避“转场”“挑倒”等重复作业的问题,以最短的时间完成取送作业,使中欧班列快速有序地开出。李东的办公桌放着两部电话,用来与各生产岗点保持联系。间隔两三分钟,电话就要响起,一个个指令从他这里传向多个岗位。“每个班,我大概都要操控鼠标2000多次,接听拨打电话100多次,布置下达计划近200次,整个站场都在我的脑海里,看着车流顺畅,我的心里舒坦。”李东说到。

从“重去空回”到“重去重回”,今年经阿拉山口站通行的中欧(中亚)班列达2593列,同比增长9.8%,其中返程中欧班列947列,稳居全国铁路口岸站首位。李东编制的日班计划,最能体现这个变化。“2013年,中欧班列每月接发不足4列,现在日均接发17列,增长了150多倍,最繁忙时一天接发班列超过25列。”在100 平方米左右的调度室内,李东和同事共同见证着阿拉山口中欧班列开行数量和开行频次的攀升,逐步成为了共建“一带一路”的标杆项目。

贾兵重:见证从“开始走”到“跑出新速度”

在亚洲最大的铁路室内集装箱换装库内,阿拉山口站外勤货运员贾兵重正在指挥4台龙门吊往返运行,挥动“铁臂”,将一个个集装箱从宽轨线路的平板车上吊装到标准轨平板车上,从事这个岗位已经18年的他,见证着中欧班列运输组织的效率之变。

“我的岗位是负责所有中欧班列的换装作业及出发前的验箱、装载检查等,可以说是中欧班列的‘安全’守护者。”贾兵重阔步走在换装库内,眼睛紧盯着集装箱的装载起吊,伸缩、侧移、抓取……一串动作行云流水,不到40分钟,就完成了50只40尺的集装箱换装。“中欧班列快、安全、稳定,运输时间只有海运的三分之一,还能减少货损,降低了企业的成本,所以现在货运代理商都点名要走中欧班列,我们活就多了。”2011年,当第一列中欧班列经过阿拉山口站时,贾兵重想到了未来中欧班列会越来越多,但没想到会“跑”出这样的“加速度”——从第一列到突破一万列用了8年,从一万列到两万列用了22个月,从两万列到三万列仅用了20个月的时间。

“最开始一天装卸7批左右,现在一天要装14批,任务翻了一倍。”外勤货运员是中欧班列运输组织效率提升的直观感受者,在工作量翻一番的背后,是车站实施紧盯循环车运输组织、充分挖掘运用区间运力、压缩制票传达时间等等举措,下大力气解决制约通关效率瓶颈问题的硬功夫。“因为车从国外回来的多了,再加上‘数字口岸’系统应用后,通关时间压缩到了5个小时内,入境货物信息中转提速到4小时内,所以我们变忙了。”换装库24小时不停歇,贾兵重在换装库里来回行走,耐心核查车辆角件落槽、箱门捆绑等细节问题,一趟就要走四千多步。“其他一列货运列车的装卸作业可能需要4、5个小时才能完成,而中欧班列最多只需要一个半小时,虽然工作量大了,但是效率高、绩效高、工资高,大家都爱干这个活。”贾兵重笑道。阿拉山口,以风闻名,因铁路而兴。在这里,比呼啸风声更响亮的,是火车的声声汽笛。中欧班列从阿拉山口站货运工作的一个板块到带货“网红”再到规模化发展,反映着“一带一路”建设的伟大巨变。如今,经阿拉山口口岸进出境的中欧班列飞驰在这条黄金大通道上,通过104条线路,将国内25个省区直辖市和德国、波兰等19个国家相联通。站在共建“一带一路”倡议提出十周年的新起点上,铁路人又将踏上新的征程……