在阿拉山口市气象局博物馆里,陈列着一个个气象观测设备和一张张发黄的工作照片,它们无声地讲述着从1956年建站初期人们在大风中胳膊挽着胳膊、腰系粗绳进行人工观测,到如今全自动观测和精细化气象服务的68年艰辛发展历程。

阿拉山口气象局站史馆展出使用过的老物件。徐超 摄

在西北边陲那片广袤无垠的戈壁滩上,狂风常年呼啸而过,似乎想要将一切都席卷而去。1956年7月1日,第一任站长刘英和郑文同两人骑着马,拿着指北针,从当时的博乐县来到阿拉山口,开始了气象站的选址建站工作。他们住地窝子,点柴油灯,喝苦碱水,用梭梭柴做饭取暖,建站材料、仪器全靠马车运输。这两位气象人在风沙中建起了阿拉山口气象站。

阿拉山口是我国四大风口之一,素有“黑风口”之称。年最大大风日188天,瞬时极大风速达每秒55米,相当于17级大风。在这里进行气象观测几乎是一场战斗。

奠基岁月

荒原上的第一个科学前哨

阿拉山口气象站是这片荒原上建立的第一家单位,比1962年设立的边防站还要早6年。在将近40年的时间里,茫茫戈壁上只有这两个“邻居”存在,大风是它唯一的名片。

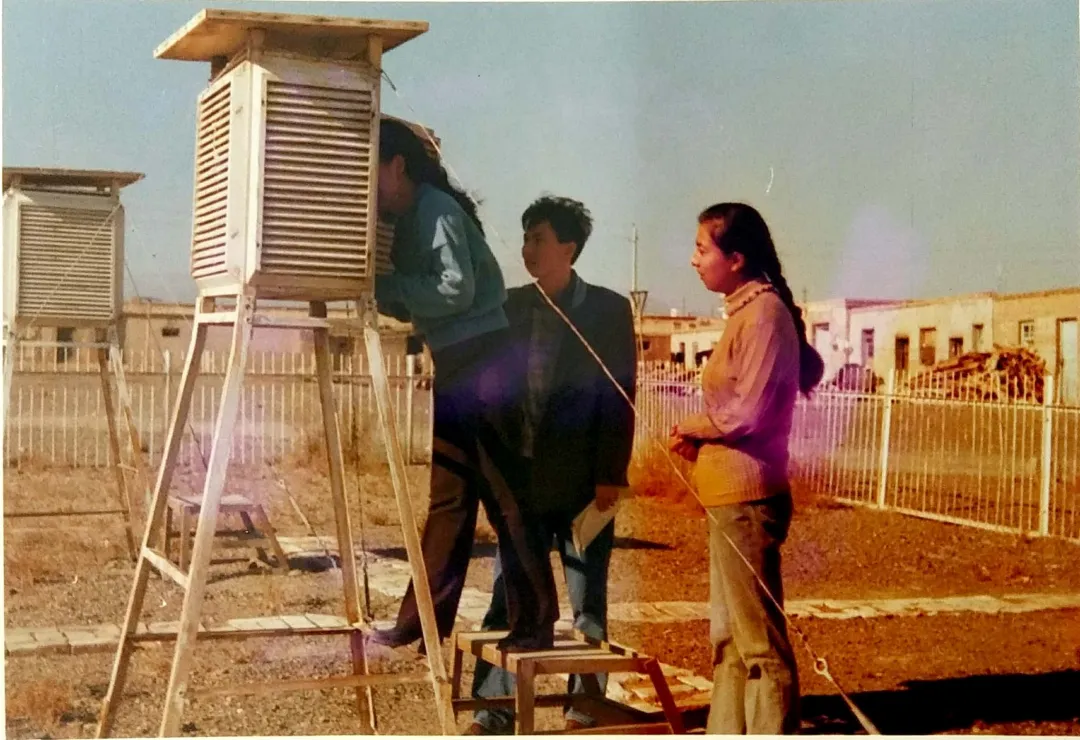

1978年,阿拉山口气象站职工正在开展观测工作。

建站初期,气象站工作人员开始做风力测试并记录气象数据。为了记录人工观测数据,人们在大风中出门必须胳膊挽胳膊或者腰上系根粗绳子才行,就怕被风吹跑。

肆无忌惮的狂风一来便沙尘滚滚、昏天暗地,风过之处只剩下茫茫戈壁、光秃秃的群山和荒凉干涸的河道,所以人们都称阿拉山口为“黑风口”。

与风抗争

艰苦环境中的坚守

1998年的秋天,23岁的买斯旦木背着行囊,怀揣着忐忑与坚定,从精河县气象站来到了阿拉山口气象站。尽管来之前已对这里的恶劣环境有所耳闻,但真正置身于此,她还是被深深震撼。

原阿拉山口气象站职工们正在进行娱乐活动。

铁路旁的平房,是气象站的全部家当,墙皮被风沙啃得千疮百孔。办公室兼宿舍里,三张铁架床挤在墙角,中间放着一张掉漆的木桌。“那时候没自来水,我们每周两次都要自己走路提水来用。”买斯旦木回忆道。

刚满23岁的买斯旦木,每天24小时值班,每一小时就要记录一次温度、气压,必须在每个整点后的3分钟内完成发报,差一秒都算事故。

北方的冬天,观测场的铁栏杆冰冷的能粘掉手上的皮,每次出去都要裹上三层棉衣,10分钟的观测仿佛在冰窖里站了一个世纪。

技术革新

从人工到自动化的飞跃

2004年,随着阿拉山口的城市建设,单位引进了自动化办公软件,也建了新楼,不用再每小时往外跑。面对新设备,买斯旦木像个小学生一样从头学起。

买斯旦木(右一)与同事们正在观测气象。

她白天跟着工程师请教,晚上抱着说明书研究,用维吾尔语标注注释专业术语,用笔画出系统操作步骤图,一遍遍模拟练习。

2014年尝试做天气预报,直到2020年4月实现全自动观测。这意味着阿拉山口气象局结束了长达64年的人工观测历史,进入了现代化气象监测的新阶段。

现代化服务

赋能口岸经济发展

近年来,阿拉山口市气象局积极推动气象灾害防御融入应急管理、自然灾害防治和基层网格治理工作体系,不断细化气象服务产品,拓展气象服务渠道。通过短信、微信、QQ向阿拉山口市党委政府、减灾委员会成员单位和社会公众等开展“直通式”气象服务;加大气象+生态环境保护,推进卫星遥感技术在阿拉山口地区应用。

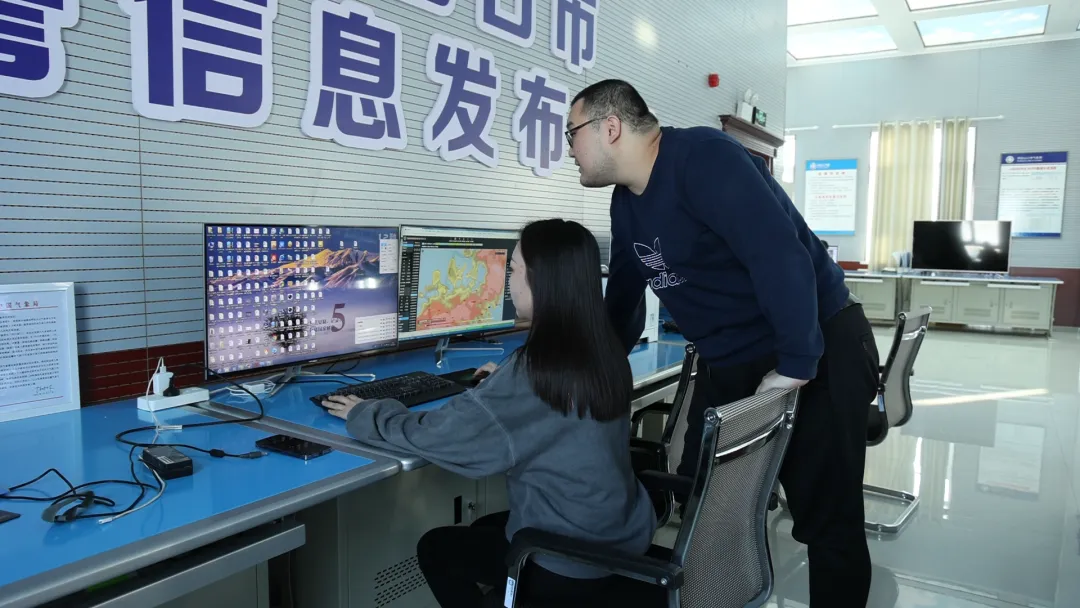

阿拉山口市气象局工作人员正在开展气象预测。牛宁 摄

2024年2月,阿拉山口遭遇13级大风,气温骤降至零下27℃,中欧班列换装作业被迫中断,跨境电商物流车辆滞留风口。阿拉山口市气象局提前12小时发布大风红色预警,联动铁路、应急管理等部门启动“五停”机制。

联合相关部门紧急将20列中欧班列换装作业转入室内。跨境电商包裹因提前采用加厚防冻包装,实现零损耗。这场“生命线”保卫战,避免了超亿元货物损失。

应对新挑战

精细化气象服务

近年来,随着“一带一路”倡议的深入推进,阿拉山口作为重要的联通欧亚的国际物流枢纽,经贸往来日益活跃,国际合作、区域发展和社会进步对气象服务提出了更高要求。阿拉山口市气象局紧紧抓住这一历史机遇,围绕服务保障“一带一路”核心区建设目标,以中欧班列沿线气象保障和新能源项目服务为突破口,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化。

阿拉山口市气象局工作人员准备放飞探空气球。

在中欧班列气象保障方面,气象局依托北斗卫星探空站、区域气象站及天气预报预警系统,实现了对班列沿线大风、暴雪等灾害性天气的实时监测和精细化预报。2024年,累计发布大风预警及提示信息200余期,有力保障了中欧班列的安全高效运行,助力班列通关时间压缩至5小时内。针对铁路部门8级大风停止户外作业的要求,气象局专门提供“定制服务”,在大风接近8级时及时开展电话“叫应”。同时,结合哈萨克斯坦多斯特克火车站进出阿拉山口区域局地小气候频发的情况,将服务延伸至此,并联合铁路部门制定了一系列防风技术操作规程和针对各类自然灾害的精细化应急预案,以精细化、专业化、定制化的气象服务助力进出境贸易健康发展。

2025年6月17日,阿拉山口市气象局发布高温预警,预计17日至20日全市将出现37℃以上高温天气。通过精准监测、多渠道预警发布、部门联动等举措,全面做好高温天气服务保障工作。他们还依托气象观测站网,综合运用卫星遥感、高空探测等技术,提前锁定高温天气过程,科学研判高温强度及持续时间,并通过手机短信、LED大屏等平台发布温馨提示、预警信息。截至6月18日,累计向应急、农业、交通等部门及社区负责人发送预警短信5200余条,实现关键人群和公众预警信息全覆盖。

68年风雨历程,阿拉山口市气象局从最初的两名气象人、一匹马、一张指北针,发展到如今拥有自动化观测设备、卫星遥感技术和精细化预报能力的现代化气象台站。

航拍阿拉山口市气象局现址。龙证宇 摄

当年人们在大风中出门必须胳膊挽胳膊,或者腰上系根粗绳子,就怕被风吹跑;如今气象数据通过自动观测设备实时传输,预报预警信息通过多媒体平台瞬间送达千家万户。

阿拉山口的风依然在吹,但气象服务已经让这片土地不再是当年的“黑风口”,而是丝绸之路经济带上勇立潮头、蓬勃发展的“黄金口岸”。